《赤黒の未来・アカデミーの挑戦》②2軸で育むクラブ愛

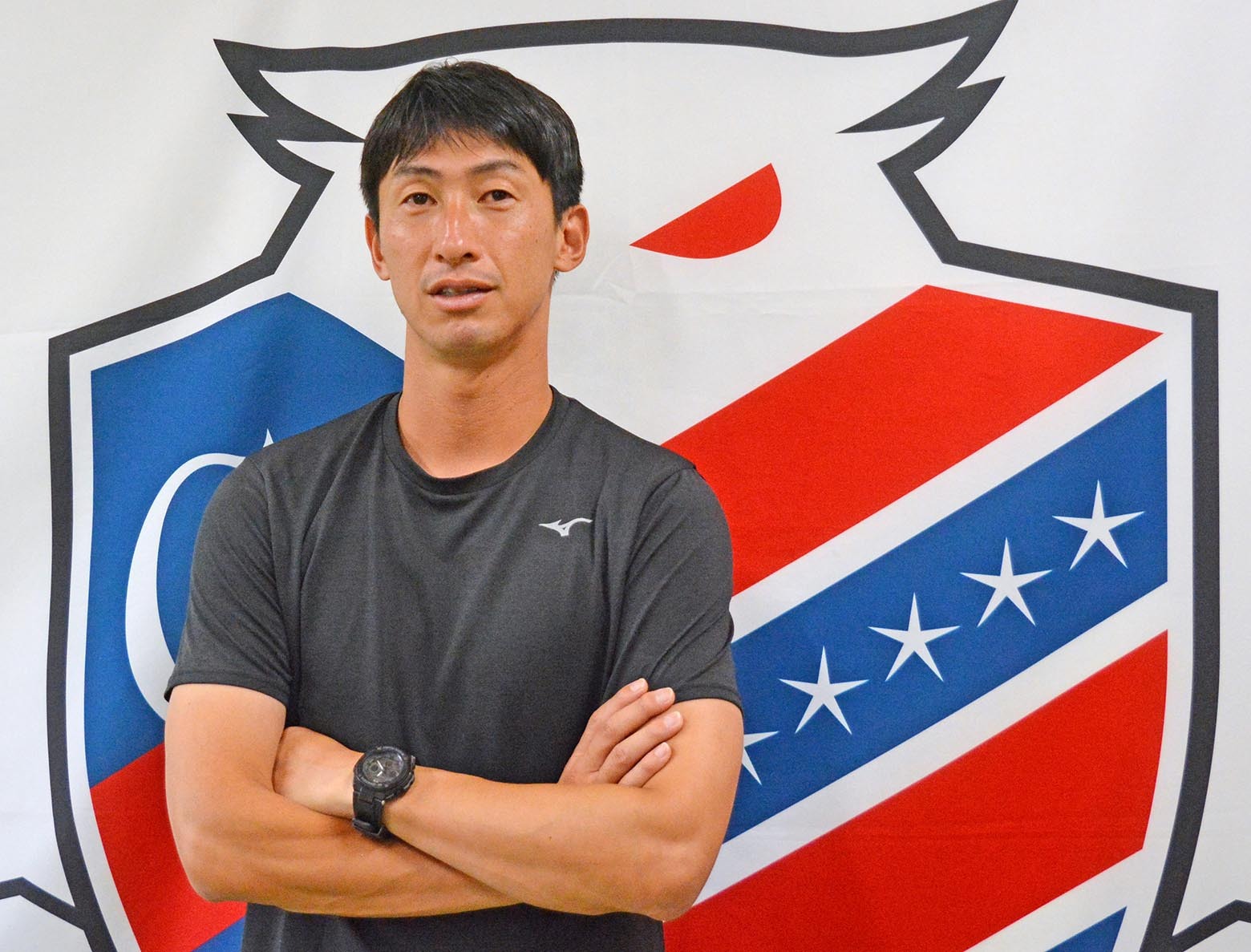

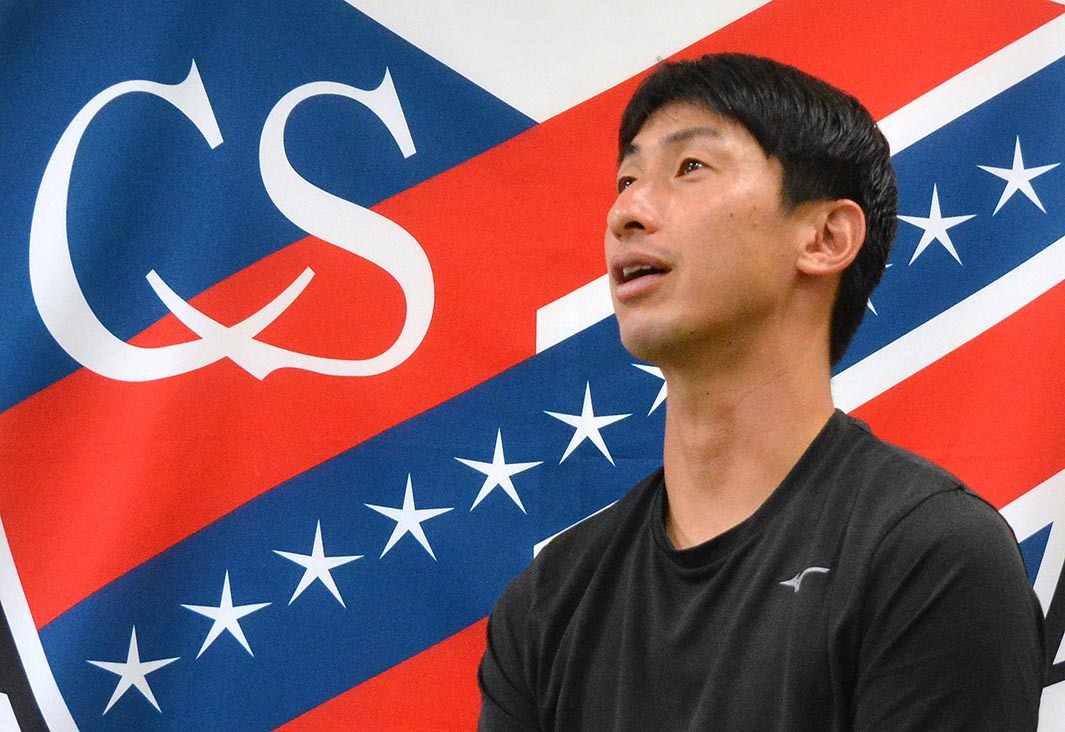

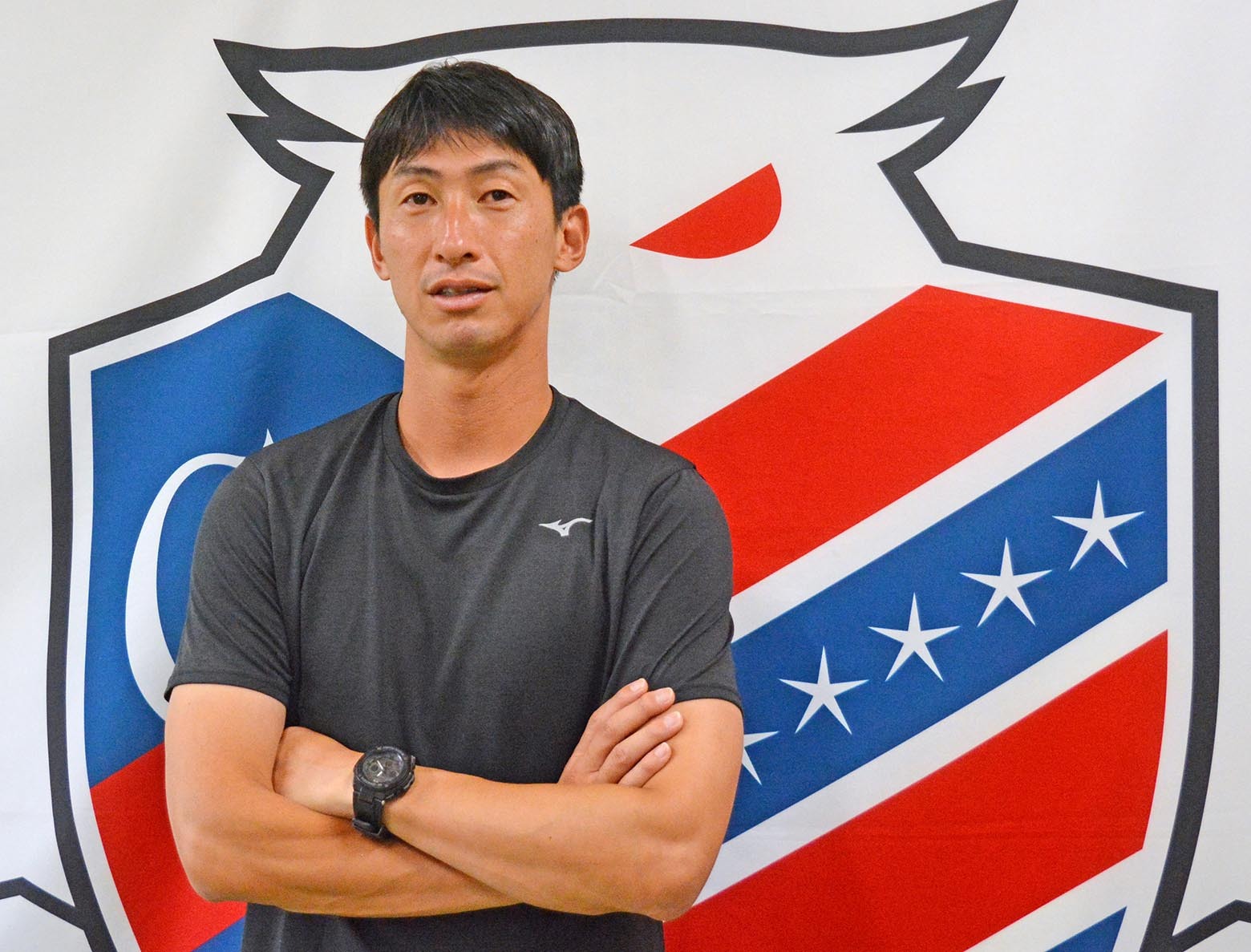

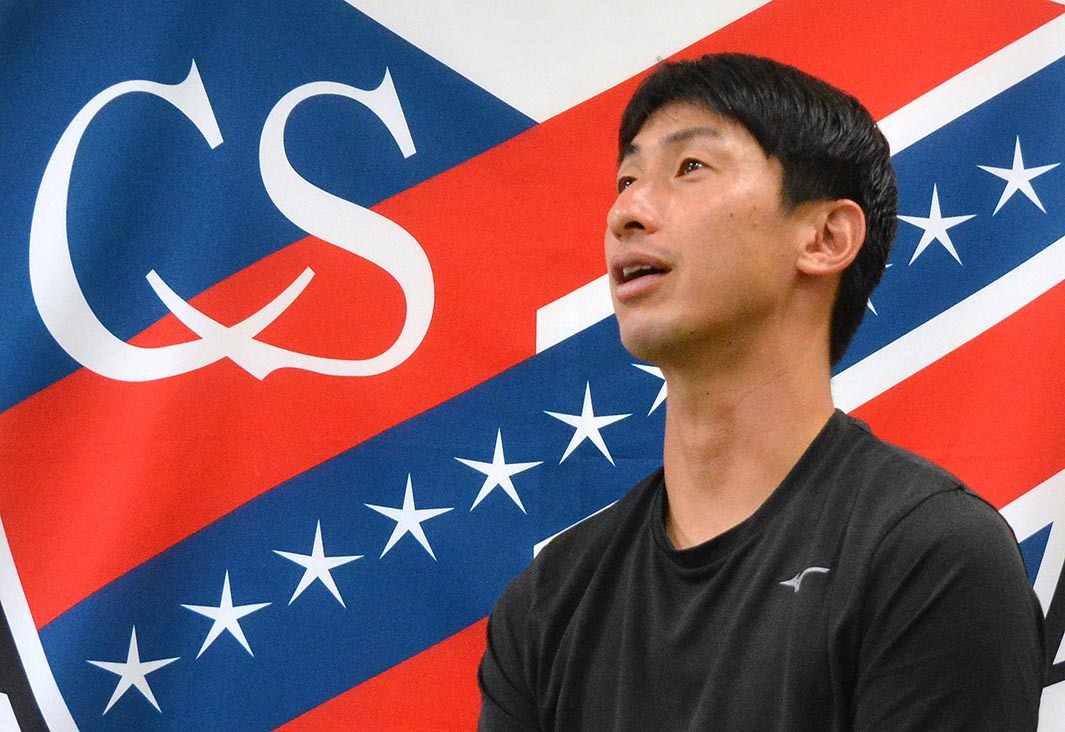

第2回はアカデミーグループを統括する石川直樹ダイレクターのインタビュー

第2回はアカデミーグループを統括する石川直樹ダイレクターのインタビュー

アカデミー世代の育成こそクラブの生命線

北海道コンサドーレ札幌の石水創社長(43)は、アカデミー世代の育成をクラブの生命線と説き「トップチームの強化以上に大事かもしれない」と言う。Jリーグは若手選手育成を促すことを目的に2019年からホームグロウン(HG)制度を導入しており、同制度は地方クラブが抱える課題と深く結びつく。道新スポーツデジタルでは札幌のアカデミーに関わる人物たちに焦点を当て、クラブの未来を占う。第2回はアカデミーグループを統括する石川直樹ダイレクター(39)のインタビューを掲載する。

【コンサドーレ 関連ニュース一覧】

コンサドーレは道内各地に下部組織の拠点を構え、総勢400人を超えるアカデミー選手の育成に励んでいる。大所帯を束ねる石川氏は、赤黒の若き才能を伸ばすため様々な施策を練り、予算管理や環境整備など組織編成における重要な役割を担う。現役引退から5年。毎オフ欧州へ渡って知見を広げる男は、世界基準の育成法を札幌流にアレンジし、長期的視点でクラブ強化を図っている。

【《赤黒の未来・アカデミーの挑戦》①プレミアリーグ復帰を目指すU-18】

プロ以上に地域に根付けば素晴らしい

―札幌アカデミーの存在意義とは

「僕は地元の柏レイソルのアカデミーで育って柏、仙台、新潟、札幌の4チームを選手として見てきました。地域の特性を見たときに北海道は特殊だなと感じています。この島に約500万人が住み、そこで唯一のプロサッカークラブとしてコンサドーレが存在する。これは相当、特別なことです。関東では当たり前のように県に2、3チームある。各県に1チームの場合でも北海道のような人口はいないし、札幌のような大都市圏もない。コンサドーレにはとてつもない価値があると感じているし、そのクラブの土台を支えるのがアカデミーだと思っています。道民の皆さんに応援してもらうためにも、土台となるアカデミーがプロ以上に地域へ根付けば素晴らしい。道内各地から来ている選手たちが学校に通い、日常生活を送る中で、応援される存在であってほしいと願っています。アカデミーの強化なくして、トップチームの強化はできない。そこにコミットすることが僕の仕事。そのプロジェクト、施策を常に考えています」

―島国の北海道は他県と環境が異なるか

「全く違います。他クラブの全てを分かってはいませんが、北海道の方々がクラブに注いでくれる熱量は本当にすごい。アウェーに行っても関東後援会があるなど、北海道を中心にいろいろな地域で応援してもらえる。そういうサポーターの方々がいるスペシャルなクラブです」

―特別な土壌がある中でアカデミーを強化する難しさは

「簡単ではないけど、やりやすい環境と感じています。アカデミーは北海道に由来のある子供たちを育てるため、道外の選手は受け入れていません。500万人の中にいる原石、子供たちにコンサドーレへ入りたいと思ってもらい、僕たちはしっかり指導する。そこからトップチームへ導いて、人としても北海道を代表するサッカー選手を輩出したい。島国はネガティブに捉えられることもあるけど、その循環ができればコンサドーレにしかできないメリットが生まれる。コンサドーレ1強になれる環境があるからこそ、あぐらをかかず進歩しないといけない。住んでいる人にもっと応援され、認めてもらえるように。いろいろな意味でチャンスがあると思っています」

―8月上旬までU-18を指揮していたトップチームの柴田監督は、バスク地方にルーツを持つ選手でチームを構成するスペインのクラブ『アスレチック・ビルバオ』が1つのモデルになると話していた。実際に視察した石川さんは、コンサドーレの取り組みに通ずる部分を見出しているか

「バスクの子しかアカデミーに入れず、おらが町の選手をしっかり育ててプロへ送り出す。向こうには、そんな100年以上の歴史があります。選手を売るならば高い価値を付けて、外へステップアップさせるのがビルバオのやり方です。バスク地方にはレアル・ソシエダやエイバルなど何チームかあり、バスク地方の中でも奪い合いになっている。だからこそビルバオの血を少しでも広めないといけない、ということで地域貢献や普及活動にお金とエネルギーを注いでいます。札幌と地域性の違いはあるけど、おらが町の選手がビルバオに憧れ、ビルバオに入るために頑張ってやっていくという形は、うまくコンサドーレに取り入れられるのでは? と思って研修に行きました。すごく面白かったですね」

―現地の子供は小さい頃からビルバオのサッカーに取り組んでいるのか

「取り組んでいます。1本の軸があってプロ、ユース、ジュニアユースと下の世代に行くほど戦術は薄まっていくけど、ベースとなるアスレティック・クラブ・ビルバオとして大事な価値観、クラブフィロソフィーを徹底しています。それはサッカーだけではない。いろいろな試みをしていて、僕は向こうのスタッフたちを見て教育者だと感じました。例えば小学生年代に良いなって思ったのは、自分の選手カードをつくらせていること。Jリーグカードみたいなものでスピード80、テクニック70…みたいな。フォーマットがあって、小学生が自分の顔写真を貼ってつくって、チーム内で紹介し合う。自分の良いところを客観的に見つめて、それを人に伝える。仲間はそれを理解して、この子はスピードが武器なのだと受け入れる。じゃあパスを出すときはスペースに長く出そうかって相互理解につながる。大事な人とのコミュニケーション。人の話を聞き、伝えるアクティビティーにビルバオは取り組んでいました」

―札幌に落とし込める取り組みは、他クラブにもあったか

「めちゃめちゃありました。引退してから5年目。僕は年に1回は必ずヨーロッパへ行こうと思っていてバルセロナやアトレチコ、FCポルトも行きました。でも、欧州のクラブが100年の歴史の中でトライしていることを、丸ごと日本に持ってきても上手くいかない。文化も歴史も違いますから。ヨーロッパの良いところをポンッと持ってきて、その背景を無視して日本でやっても簡単には上手くいきません。例えば日本人の良いところである謙虚さは、向こうでは良いと見なされない。僕がアトレチコ・マドリードへ行ったとき、最初にアカデミー・ダイレクターを紹介してもらいました。そのときに『お前は英語かスペイン語を話せるか?』と聞かれ、僕は謙遜してどちらも話せないと返事をした瞬間に、背を向けて帰ってしまいました。そこから2週間の研修期間中に、二度と会うことはなかったです。『言葉が分からないから、何を言っても意味がない』と思われてしまったのかな。このときに僕は、嘘だとしても英語を喋れると言わなければいけなかった。これが良い学びになったので、翌年からは挨拶程度しか分からないけど、俺は英語ができるから英語で話してくれと頼んでいます。実際は通訳がいるおかげで上手くやっていますけど(笑)。そういうところに行かないと日本の良さは分からないし、世界の良さが簡単に合うわけではないということも分からない。お互いの良いところを上手く取り入れる必要があって、今はコンサドーレに合うように角を取り、色や形を変えながらトライしています」

―さまざまな取り組みの中で特に力を入れたいことは

この記事は有料会員限定です。

登録すると続きをお読みいただけます。

「ダイレクターになって1年ちょっと経ちましたが、1年目は正直、現状を把握することからのスタートでした。今年から変えていかなければいけないこととして、アカデミーには2軸が必要と考えています。それはソーシャル面とフットボール面。この両面を育成することで、アカデミーの目的である『最高の状態でトップチームに昇格させる』というキーワードに行き着くことができる。最高の状態という定義も僕らの中でつくっていて、達成するためにはサッカーだけではダメ。世界のアカデミーに携わる人々と話をしても、どんなビッグクラブもソーシャル面の教育をしている。サッカーだけやれば良い、という考えは、勝利至上主義のヨーロッパにもない。日本の中でも特に北海道は唯一のプロクラブ。応援されるためにはソーシャル面も教育しなければいけない」

―まずはフットボール面について詳細を

「フットボール面はUー12、15、18、トップと一貫した軸をつくろうとしています。今までは各カテゴリーで頑張ってきた結果、選手がトップに上がっていた。でも、特定の指導者がいなければコンサドーレは強くならないという仕組みは良くない。1本の軸があった上で、そこにカチッとはめすぎず、2~3割指導者の色が出るのが理想。それが指導者のプラスアルファの能力、価値だと思います」

―フットボール面の軸とは

「有り難いことにペトロヴィッチが7年間残してくれたレガシーがあり、攻撃的というワードを大事にしたいと考えています。コンサドーレ30年の歴史で良かったもの、これからの50年、100年も変わらないものは何だろう? みんながワクワク、熱狂して応援したいと思ってもらえるものは何だろう? と話し合っています。これが今は4割ぐらいできてきています。完成すれば石川がいなくても、コンサドーレってこういうクラブだから、軸に沿ってやっていけば良いとなる。石川はやっていたけど、次のダイレクターはやりませんでは意味がないので」

―ソーシャル面について

「社会面も一緒で、学生はサッカーだけでなく学業も大事にしなければいけません。もしもプロになれなかった場合、成績が足りなくてサッカーが強い大学へ行けないとなれば、あまりにももったいない。オール5を取れとは言わないけど、最低限の成績があれば大学に行けたかもしれないなら、僕らは責任を持って最低限をやらせないといけない。良い練習だけで子供は成長しませんから。練習は24時間のうち、たったの2時間ぐらい。残りの22時間を睡眠、食事、学校…。年頃になればデートもあるかも。プライベートの時間を自分でいかにコントロール、マネジメントして、24時間をパフォーマンスのために費やせているかを考えてほしい。デートをするのはリラックスして、しっかり切り替えてサッカーをするためかもしれませんよね。一つ一つを自分で考えられるようにしてあげたいと思っています」

―子供たちが自分で考えるきっかけを与えている

「食育として、今は練習後のリカバリー食をクラブで提供しようと動いています。なぜ食べるのか、どんな食事がパフォーマンスにつながるのかを、選手は自分の体で知らなければいけません。子供たちがイメージできるように働きかけもしています。今年は中学1年生を対象に、札幌の生産者さんを回る収穫体験のバスツアーを行いました。採ったものは札幌グランドホテルの総料理長が調理してくれて、一流のものを食べることで違いを経験してもらいました。収穫したてのレタスの裏は真っ白なのに、スーパーで売っているものは少し茶色い。これって鮮度だよね?と、子供たちが体験したことを家族に伝える。そうやってお父さん、お母さんも一緒に食の話をするようになれば、より興味は深まります。北海道は一次産業が盛んな地域。子供たちは育ててくれる人たちの顔を見て食に感謝し、逆に生産者さんたちにも応援してもらえたなら幸せなことです。実際に生産者さんから『子供たちの試合を見に行きたい』と問い合わせをいただくこともあります。食を知り、ファンを作る。今は1つの例ですが、こういう取り組みが彼らの成長につながればいい。北海道で育ったからには勉強して、体験して社会に貢献してもらいたい。サッカー選手は社会に貢献する1つの職業であって、選手を終えた後にも長い人生がある。頑張った結果サッカー選手になれなくても、取り組んだプロセスは何をやっても生きてくる。アカデミーは一言で表せば、キャリア教育。いろいろな方の力を借りてやっていこうと考えています」

―北海道、クラブを愛する選手を輩出したい

「クラブ愛ある選手をどれだけ育てられるか…、それしかないですね。例を挙げるならニコ・ウィリアムズ(ビルバオ所属、スペイン代表)がバルサへ行くとなったけど、結局は残りました。裏のことは分からないけど、当然ビルバオのアカデミーで育ってきた愛があったはずです。そういう根っこのある選手は北海道からも応援されると思います。良い選手をバンバン買えるチームではないし、目指すべきところでもない。アカデミー生をどんどん輩出して、良い選手は海外を含めた上のチームへ行き、育てた分の何倍もの利益をもたらしてくれたらウィン・ウィンです。育ててトップで活躍してもらって、対価があればアカデミーにお金を落としてもらい、また原石を発掘する。そんな循環ができれば強いクラブになれます。そのためにも、まずはアカデミーからトップに上げる。また、ただトップに上げるのではなく最高の状態で。やり方は他にもあるかもしれないけど、地方クラブのコンサドーレが1番に取り組むべきは、北海道のサポーターの熱量や愛を感じながら、アカデミーを強化すること。これはクラブが強くなる1番の方法だと考えています。10年後には、とんでもないクラブになっていると思いますよ。今も歴史の積み重ねで2、3年では変わらない。今の子供たちが輝くことで、未来につながっていくと信じています」

ホームグロウン制度の規則とは

Jリーグの各クラブはカテゴリーによって一定人数以上、自前で育成した選手をトップチームに登録する必要がある。同制度の定義は「12歳の誕生日を迎える年度から21歳の誕生日を迎える年度までの期間において、特定のJクラブの第1種、第2種、第3種又は第4種チームに登録された期間の合計日数が990日以上である選手」となっており、札幌では8選手が該当する。

2025年現在J1の各クラブは4人、J2とJ3は2人以上を登録する必要があり、制度を遵守しないケースでは罰則が設けられている(2026特別シーズンも同様に、HG基準人数が継続される)。4月22日の発表では、HG選手の最多はFC東京の15人。続いて鹿島と広島が13人。柏12人、RB大宮と川崎が11人、東京Vと松本山雅が9人となっている。一方で、規定人数未達は14クラブ(J1岡山、J2いわき、水戸、藤枝、J3八戸、福島、栃木シティ、群馬、相模原、岐阜、大阪、奈良、高知、宮崎)で、10人以上のHG選手を抱えるクラブの多くは関東圏であり、ホームタウンの競技人口がHG選手の登録人数に大きな影響を与えている。

【2000円お得! 道スポの年払いプラン】