《赤黒の未来・アカデミーの挑戦》①プレミアリーグ復帰を目指すU-18

ホームグロウン制度って何?

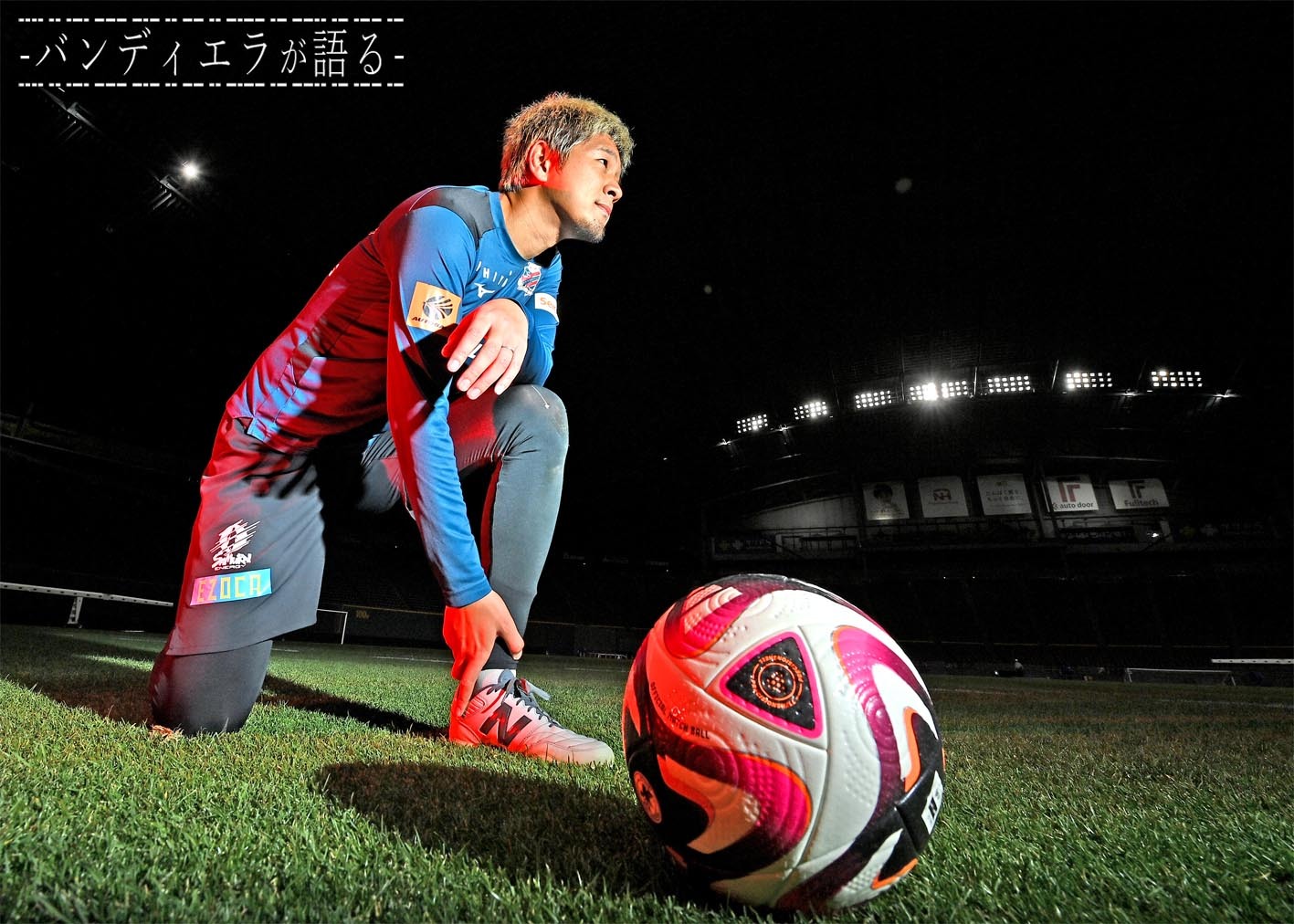

ホームグロウン(HG)制度という言葉をご存じだろうか。サッカー関係者の間では知られた制度だが、一般的な認知度は低い。クラブの若手選手育成を促すことを目的に2019年から導入された同制度は、地方クラブが抱える課題とも強くリンクする。道新スポーツデジタルでは、北海道コンサドーレ札幌のアカデミーに関わる人物に焦点を当て、クラブの未来を占っていく。第1回は札幌の元選手で今季からU-18の監督を務める柴田慎吾さん(40)のインタビューを掲載する。

若き才能の発掘と育成が、クラブの未来を左右する。札幌の石水社長は、アカデミー世代の育成はクラブの生命線と説き「トップチームの強化以上に大事かもしれない。アカデミーの環境を整えなければ、未来はない」と言い切る。HG制度に該当する選手を安定的にトップチームへ昇格させることでチーム力は向上し、移籍に伴う収入増も見込むことができる。地元愛あるワンクラブマン(例として宮澤、深井、荒野ら)の輩出と、育てて送り出すパターンを両立することは、中堅クラブが生きる1つの道といえる。

将来トップチームで活躍できる選手を

コンサドーレは、広大なエリアを誇る北海道の各地に下部組織の拠点を構え、総勢400人を超えるアカデミー選手の育成に励んでいる。札幌で活動するU-18には41人の選手が在籍。柴田監督は「将来トップチームで活躍できる選手の輩出を1番の目的に活動している。そこが高体連や街クラブとの違い」と強調する。長期視点でクラブ強化を目指す指揮官は、ユースを全国トップレベルに押し上げようと日々、心血を注いでいる

―石水社長は育成年代の強化を重視している。難易度の高いプロ選手の育成にどう向き合っているか

「Jリーグには毎年、約100~200人の新加入選手がいます。JFAに登録している競技者人口に対するプロ内定者は1%未満と言われていて、札幌では過去に5、6人が昇格したこともありますが、0人の年もざらにあります。そこは才能との巡り合わせ。トップチームの状況によっても流動的で、強化費が少ない方が上がる可能性が高かったり、J1にいる期間はチーム力が高いため上がれなかったりと、昇格ラインが上下する。絶対評価であり、相対評価とも言えますね」

―広い北海道で、どのように才能を発掘しているのか

「小学生の場合は地域のトレセンを視察して、1年生から4年生はセレクションを行っています。中学生は内部昇格とセレクション。ユースに関しては内部昇格とオールスカウティングでセレクションはないです。小学生、中学生までは全道に拠点が4箇所ありますが、U-18は札幌にしか受け皿がないので、地方の選手は寮に入ってもらいます。高校サッカーをはじめプロになるための選択肢は増えてきましたが、道内のプロを目指す選手たちが『コンサに入りたい』という大きな流れは変わってないように感じています」

―進学などを考え高校サッカーを選択する向きもある

「難しいところですね。コンサドーレも大学とつながっていて何かしらの枠を持っていると思われることはありますが、決してそんなことはなくて、フットボールで勝ち取らないといけません。それでもトップチームへ昇格できなかった場合は、進路に関して手厚くサポートしています。大学の練習参加などはユースの方でアポイントメントを取ります。今年も5月の連休明けはリーグ戦の中断期間だったので、僕も選手と一緒に約2週間、関東の大学の練習参加へ行きました。実際にどんな環境、指導をしているのかを見て、選手に情報を共有しています。筑波大学出身で現在はトップチームの主将を務める高嶺選手も、サッカー推薦の枠を自力でつかみ取りました。世代別代表歴や全国大会ベスト8以上など、進学のために求められる条件は高校サッカー同様の難易度があります」

―2011年にはプレミアリーグEASTで優勝したユースチームだが、近年はプリンスリーグから抜け出せずにいる。現状をどう捉えるか

「北海道で競い合うか、全国で競い合うかは全くの別物です。プレミアでは毎週末、全国ベスト8以上の試合が繰り広げられている。かたやプリンスは県の決勝ぐらいのレベル。選手の成長度合いが違います。2016年にプリンスへ落ちたので9年遠ざかっている。一刻も早く上げたいのですが、それがまた簡単ではありません。昇格するには参入戦を含めて勝ち続けなければいけないので、残留する以上のパワーが必要と感じます。また、プリンスリーグの試合も外から見れば『楽勝でしょ?』と思われますが、実際にやってみると本当に難しい。うちに対してはどのチームもモチベーションが高く、徹底して守備的になったり、一発のセットプレーに懸けてくるなど、あらゆる策を講じてくるので。それでも指導者としては何としてもプレミアを経験させてあげたい。何かを変えないといけませんね」

―ステージを上げるための何かとは

「一貫指導をして、血を濃くしていく作業をしないといけないと思っています。ミシャ(ペトロヴィッチ前監督)さんと(岩政)大樹さんでも違うサッカーになる。トップの監督が代わったらアカデミーも全部変わるのか?というと、そうではない。中1でやっていたことが中3になって変わるなら、それは一貫指導と言えません。大なり小なりトップチームの監督によって戦術は変わりますが、芯になるものをアカデミーで共有したい。アプローチは多岐に渡りますが、今後もコンサドーレのサッカーが攻撃的であることだけは変わりません。勇気を持って、強気にプレーする習慣をジュニア、ジュニアユース、ユースと皆で力を合わせて積み上げていきたい。ミスを恐れず、自分たちから仕掛けるマインドを、オール北海道に植え付けたいと願っています」

―道産子選手中心のチーム形成を願う一方で、サッカー選手として上のレベルに挑戦する姿勢を後押ししたいファンは多い

「地元愛が強くて、ずっとクラブに残ってワンクラブマンでチームを強くするのは美しいし、ベストな形。でも現実は、なかなかそうはいかない。ただ自前の選手を育てて活躍してもらって、そこから移籍したとしてもお金は入る。その資金を使って次の良い選手を育てる良いサイクルを、どれだけ回せるのかが重要です。選手が海外のチームやJ1のビッグクラブに行くことで、クラブは潤いますから。来年からは契約制度が変わってABC契約が撤廃される。今まで新卒の選手を取るのに最大で480万円だったのが、1200万円になる。代表クラスの選手の獲得競争が激化することは必至であり、よりアカデミーが大事になります。クラブ運営の1番の源泉はアカデミーと信じるからこそ、札幌が次のステージへ行くために環境面を含めて多くのことを改善しなければいけません。グラウンドでケアする施設や筋トレルームが充実すれば、より多くの選手がコンサユースを目指したいと思ってくれますよね」

―子供たちにより良い道を提供しようと願う姿勢は、教育者を思わせる

「先生ではないけれど、うちの指導者はみんなが教育者です。フットボールを通して人間形成しないといけない年代であることは間違いない。1日に接する時間はわずか90~120分だけど、子供たちと真剣に向き合える場。さじ加減や接し方1つで、子供たちは白にも黒にもなる。大それた事は言えないけど、与える影響の大きさは重々承知して責任を持っています。僕は進路について助言をすることはあっても、こうしろとは言わない。上手くいかないときに人に言われたから、ってなると、矢印が外に向いてしまい、壁にぶち当たったときの逃げ道になってしまうから。思いを持って、自分で物事を決められる選手になってほしいですね」

HG選手の最多はFC東京の15人 札幌は8人

Jリーグの各クラブはカテゴリーによって一定人数以上、自前で育成した選手をトップチームに登録する必要がある。同制度の定義は「12歳の誕生日を迎える年度から21歳の誕生日を迎える年度までの期間において、特定のJクラブの第1種、第2種、第3種又は第4種チームに登録された期間の合計日数が990日以上である選手」となっており、札幌では8選手が該当する。

2025年現在J1の各クラブは4人、J2とJ3は2人以上を登録する必要があり、制度を遵守しないケースでは罰則が設けられている(2026年はプロ契約のA・B・C区分が撤廃されるため罰則がない)。4月22日の発表では、HG選手の最多はFC東京の15人。続いて鹿島と広島が13人。柏12人、RB大宮と川崎が11人、東京Vと松本山雅が9人となっている。一方で、規定人数未達は14クラブ(J1岡山、J2いわき、水戸、藤枝、J3八戸、福島、栃木シティ、群馬、相模原、岐阜、大阪、奈良、高知、宮崎)で、10人以上のHG選手を抱えるクラブの多くは関東圏であり、ホームタウンの競技人口がHG選手の登録人数に大きな影響を与えている。